En la entrada anterior vimos que España es un país con desequilibrios internos que se manifiestan en las grandes diferencias entre comunidades autónomas. Las diferencias en renta, en PIB, en desarrollo de actividades económicas o en otras variables socioeconómicas, nos permiten afirmar que España es un país asimétrico. Los fondos correctores, ya sean los nacionales o los procedentes de la Unión Europea, no han conseguido - desgraciadamente- sus objetivos. Sabemos, por lo mucho que hemos visto a lo largo del curso, que esos desequilibrios se manifiestan igualmente en otros aspectos geográficos tanto desde el punto de vista demográfico como desde el punto de vista urbano. Pero estos desequilibrios pueden ir a más. La aplicación desigual de las TIC en España ha incrementado los contrastes territoriales que ya existían en el siglo XX, al tiempo que ha generado nuevos desequilibrios vinculados, en este caso, a la sociedad del conocimiento. Debemos reconocer que por parte de las adminitracione educativas ha habido un intento por apostar por la informatización de la educación. Esto ha sido visible en la entrega al alumnado de 5 y 6 de Primaria de ordenadores ultraportátiles y en la intalación de pizarra digitales. Pero la pregunta clave ¿se ha roto la brecha? Yo entiendo que no, ya que las pizarras han sido una apuesta acertada, desde mi punto de vista, la entrega de ordenadores presentan más sombras que luces. Y es esa entrega no ha ido acompañada de campaña de formación adecuada para el uso de esos tecnologías, especialmente campañas dirigidas hacia los usuarios de esa edad. Se ha limitado, posiblemente, al uso de Internet y a algunos trabajos informatizados, pero el modelo adoptado está propiciando su infrautilización o, incluso, una mala utilización de los mismos. Demasiada inversión ¿para qué? La adminitración entrega un portatil, aunque esto no implique tener un proyecto. Con todo, la importancia de este fenómeno, relativamente reciente, se observa en las estadísticas del equipamiento de nuevas tecnologías en los hogares españoles. En el año 2005, al menos la mitad de las viviendas españolas ya poseen un ordenador, y se acercan al mismo porcentaje las que disponen de conexión a internet.

Los mayores porcentajes de hogares con acceso a la red se localizaban, sobre todo, en el cuadrante nororiental de la Península Ibérica y Baleares, por tanto, en relación directa con los niveles económicos y culturales de la población.

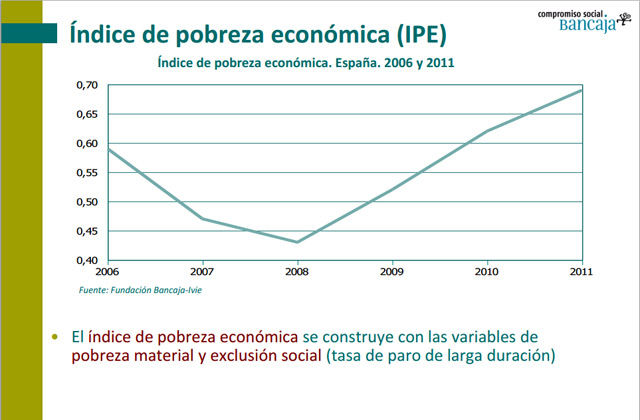

Otro aspecto fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad es la educación y su organización en un sistema educativo, cuya incidencia es aún mayor si se tiene en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías. Los nuevos ciudadanos de la sociedad del conocimiento necesitan tener una alfabetización digital, acceder al conocimiento, interpretarlo, usarlo e integrarlo en los procesos cotidianos. Por ello es interesante analizar la utilización de Internet por parte de los niños de 10 a 14 años. Los datos de la población escolar, que alcanza el graduado en enseñanza básica, muestran que todavía una tercera parte del alumnado no obtiene el título de Secundaria. El fracaso escolar, unido a la escasa incidencia de la formación continua, sobre todo si se compara con otros países de nuestro entorno, indican que un porcentaje importante de personas en España están en riesgo de quedar al margen de la sociedad de la información. Otro indicador significativo, para medir la preocupación de un Estado por la educación, es la distribución del gasto público educativo. Se observa que, en general, los valores son bastante bajos y, además, aparecen importantes contrastes territoriales.

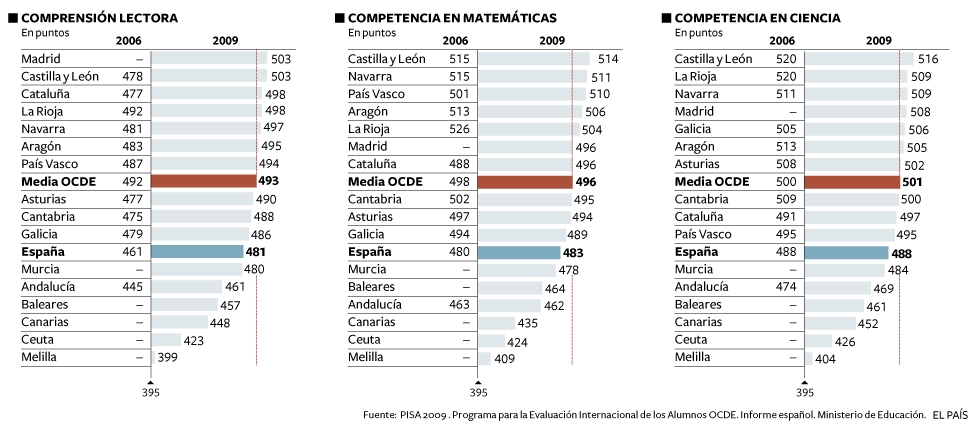

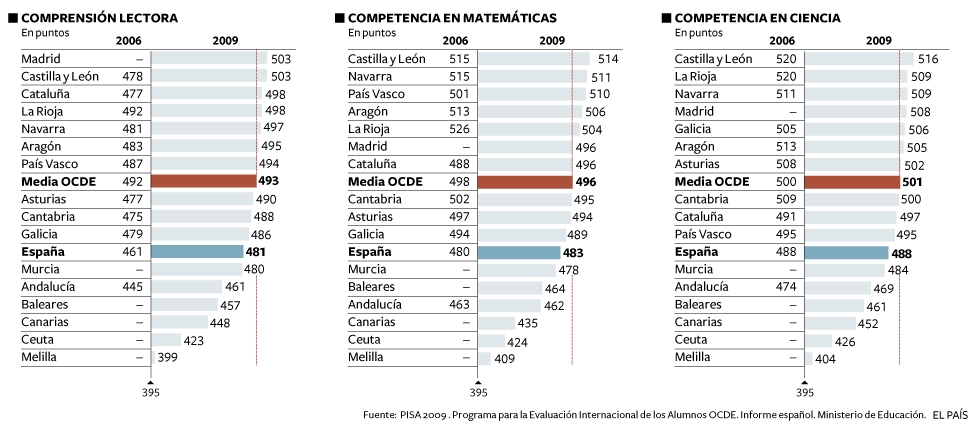

En la tabla que vimos en la entrada anterior se apreciaban las notables diferencias entre aquellas comunidades que creen en la educación y lo demuestran con inversiones, y aquellas que invierten en menor medida. Si a ello añadimos que, en el contexto de la UE, España es uno de los países con menor porcentaje de alumnado en secundaria superior o postobligatoria (formación profesional y bachillerato), se entenderá que la situación educativa dista bastante de ser aceptable. Las distintas reformas legales del sistema escolar no han logrado mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, tal como han puesto de manifiesto recientemente en los diferentes Informes Pisa que han sido publicados. Éste, a su vez, nos muestra que existen serias diferencias entre Comunidades Autónomas.

Es difícil establecer relaciones directas entre los estudios universitarios, el mercado laboral y las posteriores condiciones de trabajo, pero numerosos estudios apuntan que existe una correlación positiva entre un mayor nivel de estudios y los ingresos más elevados. Otro indicador esencial para la sociedad del conocimiento es el nivel de inversiones de un país en investigación y desarrollo (I+D). Si en España se analiza lo que representan los gastos totales en I+D, sobre el PIB, se constata la existencia de importantes desequilibrios entre las diferentes Comunidades Autónomas.

Y es que 6 de cada 10 euros de los recursos que se destinaron en España a la I+D en el año 2010 se ejecutaron en tan sólo 4 Comunidades Autónomas. Y eso que España es un país donde en el último año se han destinado 14.588 millones de euros para actividades de I+D. Pero la pregunta realmente importante es, ¿dónde se han ejecutado?. La repuesta es Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra.

Para responder a la pregunta de cuáles son las Comunidades más dinámicas en I+D se puede construir un indicador muy sencillo. Tomemos el peso que cada Comunidad representa en términos de población. Después calculemos el peso que esa Comunidad representa en materia de I+D. Y restemos el peso en I+D y el de población. Si el peso en I+D supera al de la población, podemos decir que esa Comunidad tiene una especialización relativa en materia de I+D, porque aporta más en I+D que en población. El gráfico es contundente, sólo 4 Comunidades Autónomas en España aportan más a la I+D del país que a la población. Esas Comunidades, por orden de intensidad, eran las ya nombradas Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra. En esas Comunidades residen el 37,5% de los españoles, en cambio se ejecutan casi el 61% de toda la I+D que se hace en el país. Así, por ejemplo, se puede valorar como significativo el caso de Andalucía. Es una Comunidad en la que residen 6,2 millones de personas más que en el País Vasco (es decir, casi 4 veces más), en cambio, en términos absolutos en Andalucía tan sólo destinamos 421 millones de euros más que el País Vasco a I+D. Para comprender mejor este dato, pensemos que por habitante en Andalucía se destinamos 188 euros a I+D y en el País Vasco casi 620 euros. En conclusión, el proceso de incorporación de las Comunidades Autónomas a la sociedad del conocimiento se está produciendo con distinta intensidad y ritmo lo que, a la larga, podría acrecentar los desequilibrios entre ellas. Por eso, para favorecer el desarrollo social, económico y cultural de un lugar, son imprescindibles las inversiones que permitan un acceso universal a este tipo de recursos. Son precisamente las Administraciones Públicas, y en especial las Comunidades Autónomas las que tendrían que estar liderando acciones para fomentar el uso y disfrute de las TIC y de las inversiones en I+D, pero contemplamos, a veces con horror y otras con estupor, que entre la crisis económica y la política estamos apostando por una España asimétrica. Así nos va.