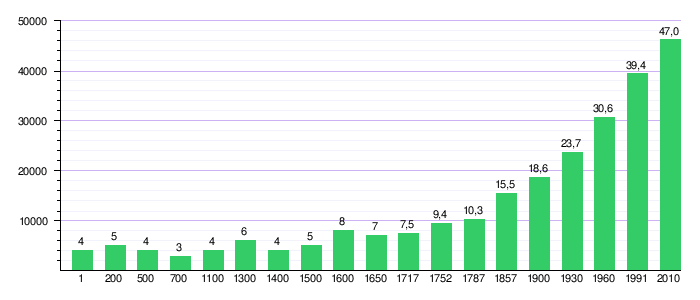

En la entrada anterior vimos como el ciclo demográfico antiguo en España se mantendrá a lo largo de todo el siglo XIX y prácticamente se mantiene hasta el año 1900. En esta transición del ciclo demográfico antiguo al moderno las características propias que son un descenso notable de la mortalidad, inicialmente, y un descenso de la natalidad, posteriormente, en España se van a dar pero a un ritmo diferente del modelo de Europa y con una menor temporal, pero con mayor intensidad. Desde 1858 hasta 1898 la natalidad y la mortalidad todavía fluctúan, y no se considera que se inicie la transición demográfica porque son todavía muy altos.

En este modelo de transición la caracteriza principal está en la disminución suave de la natalidad, en el brusco descenso de la mortalidad, y en consecuencia, un elevado crecimiento natural.

Desde 1900 hasta 1936 hay un crecimiento natural elevado debido al descenso, principalmente, de la mortalidad infantil y de la mortalidad ordinaria, y al mantenimiento de la natalidad que va en descenso de forma suave y discontinua debido, en parte, a la bonanza económica, que en gran medida coincide con la expansión económica española ligada a la neutralidad en la guerra mundial, la primera, y al éxito económico de la dictadura de Primo de Rivera. Eso sí, España no va a permanecer ajena a ciertas crisis demográficas como serán la gripe del año 1918 (la que se vino a llamar gripe española, una de las últimas pandemias gripales del siglo XX en Europa), la crisis económica de 1929, que también se manifiesta en España, y sobre todo, a la sangría en la natalidad y mortalidad ligada a la Guerra Civil Española (1936-39).

Desde 1936 hasta 1950 se reduce el crecimiento natural debido a una baja natalidad ocasionada en gran medida a la Guerra Civil (1936-39) y la hambruna de postguerra y del modelo autárquico de los 50 y el bloqueo internacional que sufrirá el franquista tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero también con un descenso progresivo de la mortalidad, a excepción de las muertes en la citada guerra. La política pronatalista de Franco no fue suficiente para compensar esta tendencia.

Desde 1950 hasta 1975 se produce el mayor crecimiento natural por un descenso de la mortalidad debido a los avances médicos y sanitarios (generalización de las vacunas y aparecen los antibióticos y desaparecen las muertes por epidemias, se generalizan los partos en clínicas con lo que desciende la mortalidad infantil y la mortalidad de la madre, se produce una extensión de la sanidad pública con la Seguridad Social, y se mejora la higiene pública y privada) , el aumento del nivel de vida en consonancia con el desarrollismo económico de los años 60 y un repunte en positivo de la natalidad, el denominado “baby boom” español que se inicia en la década de los cincuenta, alrededor del año 1956, y que tienen su punto álgido en los años 1965- 66. El aumento del nivel de vida se manifestó en la mejora de la dieta: se superaron la malnutrición y la escasez de la posguerra. El incremento del nivel educativo y cultural llevó a intensificar la prevención y a abandonar costumbres tradicionales nocivas para la salud. Especialmente positiva fue la reducción de la mortalidad infantil también disminuyó durante esta etapa, sobre todo la postneonatal causada por infecciones y desnutrición, gracias a los progresos de la pediatría, alimentación y cuidado materno.

Entre 1965 y 1975 se culmina el éxodo rural, y los graves problemas de vivienda trajeron consigo una reducción del tamaño de las familias.

A partir de 1978 y hasta la actualidad se ha ido reduciendo el Crecimiento Natural casi hasta rozar el crecimiento 0.

Con todo, la consecuencia de esta oscilación entre la natalidad y la mortalidad fue que el crecimiento natural de la transición fue alto, especialmente entre los años 1920-70.

Si vuestros progenitores nacieron entre los años 1956 y 1966 comentad como se reflejó el modelo demográfico de la transición demográfica en vuestra familia. Igualmente, si tenéis la fortuna de contar con vuestros abuelos/as preguntadles cuántos hermanos/as tuvieron, y comparadlo con el modelo demográfico actual.

Si vuestros progenitores nacieron entre los años 1956 y 1966 comentad como se reflejó el modelo demográfico de la transición demográfica en vuestra familia. Igualmente, si tenéis la fortuna de contar con vuestros abuelos/as preguntadles cuántos hermanos/as tuvieron, y comparadlo con el modelo demográfico actual.

.jpg)